AI時代に、Webサイトが生き残るための”たった一つ”のこと

遠藤 卓

遠藤 卓

情報が多くて迷っている方へ

はじめましてモチヤ株式会社にて

Webマーケティングを担当しております、遠藤と申します。

本日は、AIの進化がもたらすWeb環境の変化と、

その中で企業が生き残るための”たった一つ”のことについてお話しさせていただきます。

「AIでWeb集客はどう変わる?」「情報が多すぎて、何から手をつければ…」

こうした悩みを抱えている方は今、非常に多いです。

もし、あなたも同じようにお悩みでしたら

本記事でお伝えする情報が、皆様のビジネスの一助となれば幸いです。

【実績】

- 検索経由の売上を約30億円創出

- セッション数を850%増加

- お問い合わせ数を386%増加

- 電話数を186%増加

- 費用対効果は3年継続して平均900%を達成

検索1位でもクリック率が73%減少する時代

近年、「SEOは終わった」という声が聞かれるようになりましたが、

Ahrefs社の調査データが、そうした声が上がる背景の一つを示しています。

【14816サイト対象】日本のクリック率調査結果

| AI Overviews 表示なし |

AI Overviews 表示あり |

|

|---|---|---|

| 1位 | 31.1 % | 8.4 % |

| 2位 | 11.9 % | 6.9 % |

| 3位 | 7.1 % | 3.8 % |

| 4位 | 4.8 % | 2.3 % |

| 5位 | 3.1 % | 1.6 % |

調査によると、検索結果にAIによる要約(AI Overview)が表示されるだけで、

従来31.1%あった検索結果1位のクリック率は8.4%まで低下したというデータが報告されているのです。

これは、たとえ検索1位を獲得したとしても

100人の検索ユーザーのうち、ウェブサイトを訪れるのはわずか8人程度になるということを意味します。

このような「ゼロクリック検索」の拡大は

多くの経営者やWebご担当者様に深刻な懸念をもたらしています。

「長年かけて築き上げてきたSEO資産が無価値になるのではないか」

「検索流入の減少が、事業の将来に深刻な影響を与えるのではないか」

そうした不安の声を、私も直接お伺いする機会が増えました。

何が本当の「AI対策」なのかが見えない焦りから、断片的な情報に振り回され

自社の競争力が日に日に失われていくのではないかという不安を抱えている方も多いんじゃないでしょうか

何を隠そう、私自身もかつては同じ悩みを抱え、暗中模索の日々を過ごした一人でした。

焦りが生んだ、見せかけの「AI対策」

こうした恐怖や焦りから、「AI対策」をうたう様々な情報やサービスが溢れています。

私も藁にもすがる思いで数社の無料相談を受け、いくつかの対策を試してみました。

しかし、その多くは付け焼き刃の対策でしかありませんでした。例えば、以下のようなものです。

- AIライティングツールによるコンテンツの生産

- 構造化マークアップの実装

- 旧来型の被リンク獲得や言及数(サイテーション)の増加

- AIチャットボットの導入によるUX改善

- 小手先のブランディング施策

もちろん、これらの施策が全くの無駄だったわけではありません。

事実、いくつかの施策はある一定の効果をもたらしました。

しかし、それらはあくまで短期的な、表面的な成果に過ぎなかったのです。

各社が提唱する「AI対策」を詳しく見ていくと

その実態はリンク構築やサイテーションの強化など

従来のSEO施策の延長線上にあるものがほとんどでした。

確かに、AIを活用することでコンテンツ制作のスピードは向上します。

しかし、一般論をまとめただけのような深みのない情報は検索AIとの対話で完結してしまうため

もはやユーザーの関心を引くことはできず、事業の成果に結びつけることは困難です。

結局のところ、それらは付け焼き刃の戦術でしかなかったのです。

日々の業務を「AIへの教育」に変える

AIを導入したのに、成果が出ない。

多くの企業が同じ壁にぶつかります。

なぜなら“AIを使っているだけ”で、“AIを育てていない”からです。

私も当初はAIを記事作成ツールとして利用していましたが

表層的なコンテンツしか作れませんでした。

状況が大きく変わったのは

コンテンツの「制作プロセスそのもの」を資産として体系的に蓄積し始めるという

発想の転換がきっかけでした。

私たちが記録し始めたのは、戦略の意図、AIとの対話、チームの判断

そしてGA4などから得られる改善データといった、コンテンツが生まれるまでの生々しい「思考のプロセス」そのものです。

この「コンテキスト」を変更履歴としてAIに与え始めた途端

AIが生み出すアウトプットの質は劇的に向上したのです。

これは、日々の業務を単なる「コンテンツ制作」と捉えるのではなく

会社の知識や知見を育てる「AIへの教育」へと発想を転換することに他なりませんでした。

正直にお伝えすると、この取り組みがすぐに爆発的な成果に繋がったわけではありません。

しかし、そこには日々の業務を通じて、会社の知識や知見が着実に積み上がり

AIという武器が、私たちの手によって少しずつ、しかし確実に磨き上げられていく

確かな手応えと成長実感がありました。

たとえ、この戦略によって短期的に検索順位が下がるリスクがあったとしても

私は迷わずこちらの道をオススメします。

小手先の施策より、AIを育てる方が成長率が高いと確信しています。

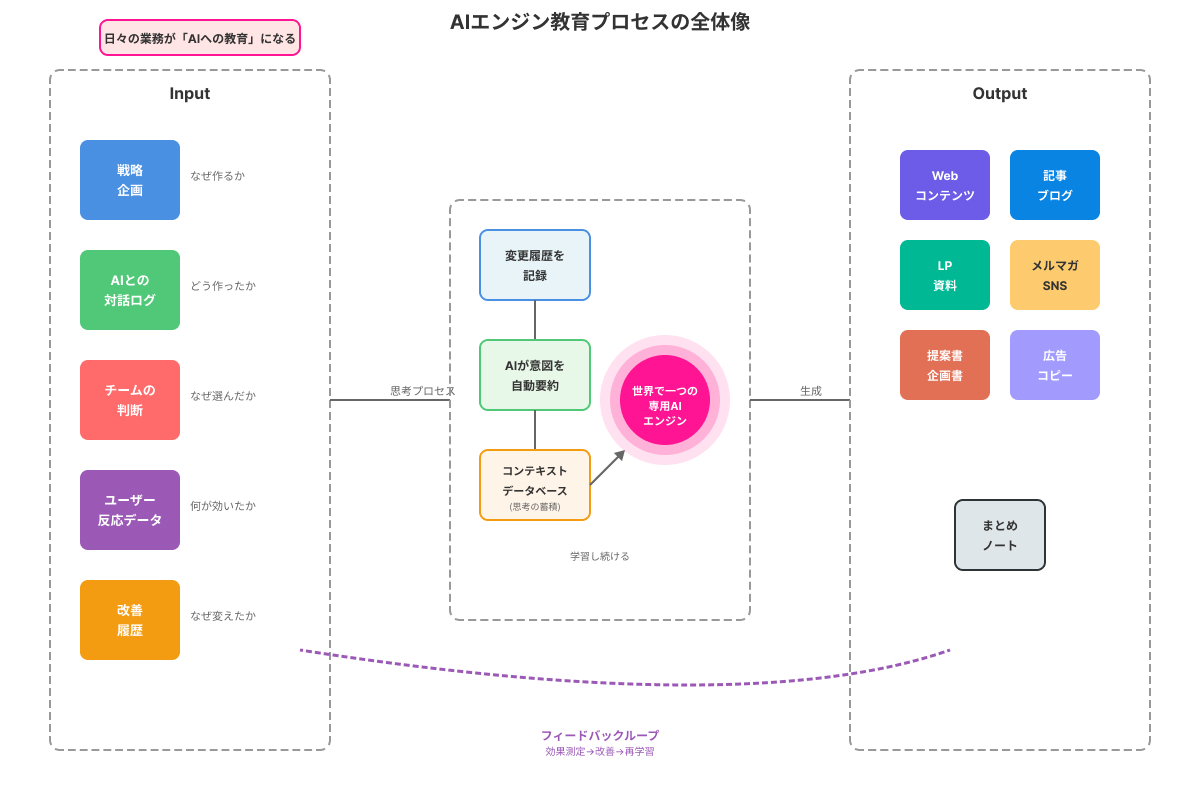

仕組みの全体像:思考のプロセスを資産に変えるサイクル

この仕組みの全体像は、一見すると複雑に感じられるかもしれません。

ですが、その本質は「知識が循環し、資産が育つ」という、以下の図で示すサイクルとなります。

このサイクルの核心は、コンテンツ制作の過程で生まれる

「なぜ(戦略)」「どのように(AIとの対話)」「どう判断したか(レビュー)」

という思考のプロセスを全て記録し、それを学習データとしてAIに与え続ける点にあります。

そうです。 冒頭で提起した、AI時代にWebサイトが生き残るための”たった一つ”のこと。 その答えは、これです。

事業活動のすべてを「コンテキスト」としてAIに与え続け

他社には真似できない「世界で一つだけのAI」を、自社の手で育てること。

まさにこれこそが、新しい時代のブランディング戦略そのものだと捉えています。

一般的に、ブランディングとは、企業や商品・サービスが持つ独自の価値を

顧客や社会に認識してもらい、他社との差別化を図るための戦略的な取り組みです。

ロゴやデザインだけでなく、理念や体験などを通じて「らしさ」を伝え

顧客の共感や信頼を得ることで、長期的な競争優位性を築くことを目的とします。

この定義に、私の戦略を当てはめてみましょう。

- 独自の価値 = チームの思考プロセス、すなわち事業活動の「コンテキスト」そのもの

- 「らしさ」を伝える = その価値を学習したAIが、一貫した世界観を持つコンテンツを生成

- 差別化と競争優位性 = 模倣不可能なAIエンジンという、他社にはない知的資産

日々の事業活動で生まれる無形の「情報」を

AIを通じて唯一無二の「ブランド価値」へと転換する。

私は、この新しい取り組みを「情報のブランド化」と捉えています。

新戦略はコピー不可能な競争優位性

この新戦略の核心は、チームの思考プロセス(コンテキスト)をデータベース化し、

AIを「思考のパートナー」へと育てることでコピー不可能な競争優位を築くことにあります。

そして、この築き上げた「優位性」は、ユーザーはもちろん

検索エンジン等のAIにも正しく評価されて初めて、最大の効果を発揮します。

そして、その「正しい評価」を得るためには、絶対に欠かせない大前提があります。

もし、ウェブサイトの基本的な設計や技術的な問題が解決されてなければ

AIがどれだけ優れたコンテンツを生成したとしても、それがユーザーに届く前に検索結果に埋もれてしまいます。

この技術的な健全性の重要性は、AI時代においても変わりません。

実際に、Googleは公式サイトで次のように述べ

従来のSEOのベストプラクティスがAI機能においても有効であると明言しています。

SEO のベスト プラクティスは、引き続き Google 検索の AI 機能(AI による概要や AI モードなど)でも有効です。AI による概要や AI モードにコンテンツが表示されるための追加の要件はなく、別途特別な最適化を行う必要もありません。ただし、SEO の基本のベスト プラクティスを再度確認することは常に効果的な方法です。

Google検索セントラル「AI 機能とウェブサイト」より引用

結論として、これからのWeb戦略とは

盤石な「技術的な土台」の上に、「世界で一つだけのAI」を構築することに他ならないのです。

Webサイトの土台は大丈夫ですか?

最近、「AI対策」という言葉が注目されていますが

多くの現場で私が見てきたのは、ウェブサイトの基本的なSEO

つまり”土台”が固まっていないという現実でした。

「SEO(検索エンジン最適化)」という言葉は、あまり良いイメージがないかもしれませんが

これは検索エンジンという「機械」に自社の情報を正確に伝える、というAI時代にも必須の取り組みです。

この土台なくしては、AIによる業務効率化も

マーケティング施策もその効果を十分に発揮することはできません。

本資料は私たちが現場で成果を出した手法を体系化したものです。

AI時代のWeb戦略を再構築するうえで、まず押さえるべき“基礎の土台”をまとめています。

ご興味のある方は、ぜひ資料をご覧ください。日々の実務にすぐに役立つ内容になっています。

本資料では、以下の内容を解説しています。

- 当社が実施した施策の中で最も効果の高かった施策は?

- 戦略とは、「〇〇を決めること」

- SEOで多くの企業が陥る“ミス“とは?その原因

- 効果がでたコンテンツ戦略フレームワークの紹介

- AI外部対策で特に重要な施策とは?(※AIへの教育方法は本資料では言及していません)

【期間限定特典】 資料のダウンロードをいただいた方限定で、以下を無料でプレゼントいたします。

- AI&SEOチェックリスト (全118項目)

- サイト無料診断(希望の方のみ)

入力項目が長くて恐縮ですが、、

お電話・メールアドレス営業はいたしませんので、ご安心ください。

本資料の続編となる「AIの教育方法」に関する資料など、ご案内をお送りさせていただく場合がございます。

続編では、私が具体的にどう「AIの教育」を行っているのかをお伝えできればと思います。

まとめ

AI時代のWeb戦略で本当に重要なのは、小手先の「AI対策」に振り回されることではありません。

本質は、①盤石なSEOの土台を固め、その上に②独自のAIエンジンを育て上げるという二層構造にあります。

今回ご提供するホワイトペーパーは、この戦略の第一歩である「SEOの土台」を解説したものです。

ぜひ、お気軽にダウンロードいただき、皆様のビジネスの一助となれば幸いです。

※同業他社様による情報収集目的でのダウンロードはご遠慮いただいております。

遠藤 卓/ マーケター

海の家(実家)からリモートで勤務しているマーケターです。

マーケティング戦略を立てたり、広告やSEO、コンテンツ設計などを行なっています。

「なるほど」と言ってもらえる解決案を考えることが好きで、日々思考を巡らせています。